一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

单质汞是唯一在室温下呈液态的金属。亚里士多德称其为“水银”,这个名字体现了它的奇特之美。但是这种奇特的美丽是致命的。人直接接触汞会导致多种症状:感觉有虫子在皮下爬行、肌肉极度无力、脱发、偏执、精神不稳定,高剂量接触会导致死亡。

汞的使用历史中有很多中毒事件。艾萨克·牛顿在他辉煌人生的尽头陷入了偏执和精神错乱,这可能是他对汞进行实验的结果(其尸体的头发样本显示汞含量很高)。2000年左右,一位名叫简·海托华的美国医生开始注意到,她接诊的患者身上有一系列独特的症状:脱发、恶心、虚弱、注意力不集中和认知功能障碍。这些应该都与汞中毒有关,但是从这些患者的生活方式推断,他们应该不会接触到重金属,因此汞中毒这个诊断,海托华医生并没有想到。直到她的一位同事在广播中听到了一个小镇上的故事,当地人在吃了被汞污染的鱼后出现了脱发和其他汞中毒的症状。凭借直觉,这位同事对海托华的一名患者进行了汞测试。

果不其然,患者体内的汞含量偏高。这位患者的确吃了很多鱼。他表现出的奇怪症状与汞中毒有关,而汞也许与鱼有关。有了新的假说,海托华又向她的其他病因不明的患者提出了一个新问题:他们多久吃一次鱼?调查结果显示,这些患者大多富裕、健康意识强,所以经常选择吃鱼,包括许多食物链上等级较高的鱼,例如鲨鱼、剑鱼和金枪鱼。

在接下来的几年中,海托华系统地记录了她的观察结果,并与同事(包括一些从事海鲜汞污染监管的环境保护局官员)分享了她的假说。与她交谈过的一些医生开始寻找患者汞中毒的证据。她所在医院的妇产科医生警示孕妇不要食用某些鱼类,因为胎儿的大脑特别容易受到汞的影响。海托华的一些医生朋友不再食用掠食性鱼类。医院食堂也停止供应金枪鱼罐头。很快,越来越多的医生开始研究患者汞中毒与鱼类的关系,并逐渐积累了大量支持海托华的假设的证据。

我们经常将科学发现与单枪匹马的天才联系在一起:查尔斯·达尔文、阿尔伯特·爱因斯坦,以及因汞中毒而反复无常的艾萨克·牛顿,他们在受到启示的那一刻,便构想出某种完善成熟的新理论。事实上,真正的发现过程要复杂得多,几乎总是涉及许多人。大多数科学进步是专业领域中知识缓慢积累的结果,猜想和观察来自多个方面。这些见解逐渐传播和积累,从而形成关于如何收集证据的更多假设和新想法。只有经过长期合作,我们才能说科学家取得了新发现。这一过程的关键是将科学家们相互联系起来的人际网络。

简·海托华引领了这项工作,将汞中毒与过度食用受污染的鱼联系起来,但她并不是孤军奋战。她的一位同事首先将海托华的患者的脱发症状与汞中毒联系在一起;美国环境保护局的一位联络人在得知她的工作后,分享了政府最近对鱼体内汞含量的研究;其他医生告知她有类似症状的患者,从而增进了她对汞中毒综合征的了解。海托华思考的每一步都有她自身经验以外的证据的支持。

海托华的研究也帮助他人取得了更大的进步。从她开始收集证据,她的工作就开始影响周围的人,包括妇产科医生、其他临床医生、医学协会,促使他们继续寻找更多的证据以及更深更远的联系。最终,随着科学家和医生们通过网络共享各自的想法和证据,进而达成新的共识,汞中毒与海鲜消费之间的新的联系得到检验。通过这种方式,取得科学发现的人就得到了周围人的支持。

(摘编自韦瑟罗尔、凯林·奥康纳《以讹传讹:错误信息如何传播》)

材料二:

科学是当代生产知识最成功、最有效率的体制,也是对现代社会影响最大的社会活动之一。韦瑟罗尔和奥康纳在该书中就以科学活动为案例来探讨信息传播的社会网络模式。科学是一种复杂的社会现象,涉及众多具有复杂关系的元素。然而,近十几年的一些研究表明,即便是非常简单、理想化的一些网络模型,也可以揭示信息传播的机制,解释为什么促进交流的计算机与信息技术反而会提高错误信息持续的生命力。这里只介绍作者在第二章中讨论的一个例子来说明,简单模型是如何揭示知识传播机制的。

在简单模型中,科学家是根据证据来不断更新想法的人。如果证据支持科学家的想法,那么科学家会更加相信这个想法;如果不支持,科学家会不那么相信这个想法。假设一群科学家在研究一种现象,例如有病人出现重金属中毒症状,要研究究竟是什么重金属引起了中毒,以及来源是什么。有一位科学家发现,是汞引起了中毒,并且凡是出现汞中毒症状的患者都经常吃海鲜,所以病人摄入的汞可能来自于海鲜。在随后的研究中,发现越来越多的证据支持她的这一信念。她也越来越确信的确是海鲜中的汞引起了病人的中毒症状。如果科学家之间是相互独立的,不会相互交流,那么研究同一现象的其他科学家就不会知道这位科学家的这一信念,只能自己独立做出相同的发现。这显然极大提高了科学发现的成本,阻碍阻止疾病蔓延的速度。不过,科学家实际上不是相互独立的,而是相互交流的。如果其他科学家对这个科学家足够信任,那么就会接受这个科学家的观点,更新自己的想法,科学知识也就顺着科学家之间的网络进行传播。因此,交流有助于新知识的传播。

(摘编自周理乾《〈以讹传讹〉——后真相时代谣言的传播》)

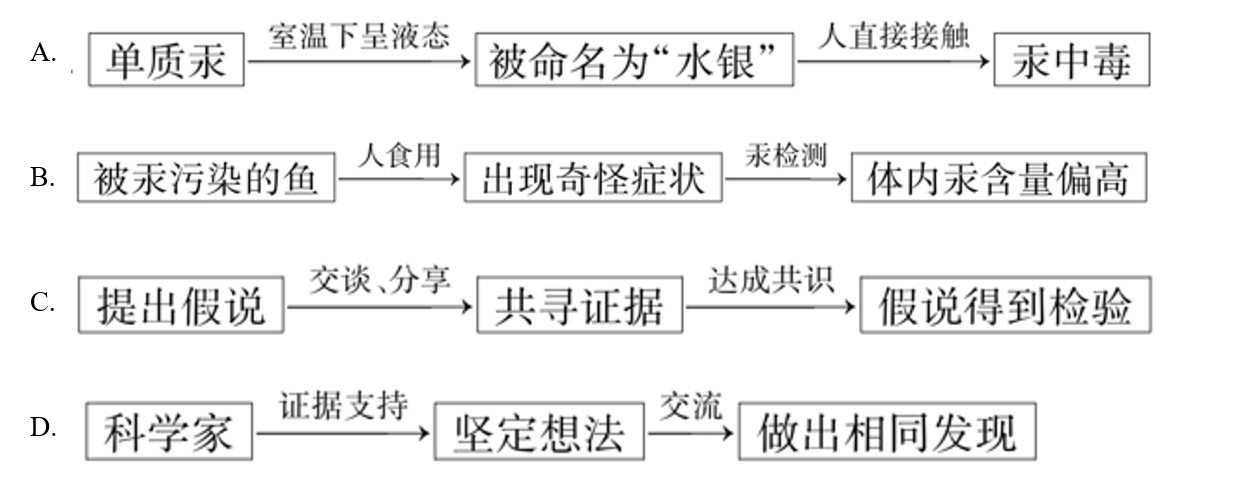

1. 下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )

2. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 牛顿在晚年因汞实验而中毒,精神错乱、反复无常,然而他却因此构想出完善成熟的新理论。

B. 如果海托华医生当时单枪匹马地研究汞中毒现象,那么她的研究进程就会相应地慢不少。

C. 材料一叙述海托华医生研究汞中毒的经过,主要是为了说明科学研究的过程曲折而复杂。

D. 同行的信任对于科学家来说非常重要,它有利于降低科学发现成本、提高科学发现的频率。

3. 下列对材料相关内容的分析与评价,不正确的一项是( )

A. 材料一使用“开始注意到”“凭借直觉”“果不其然”等,表明海托华医生具有科学发现的敏感性和科学探索精神。

B. 材料一以“真正的发现……涉及许多人”“只有经过……取得了新发现”等语句反驳了“科学发现与单枪匹马的天才联系在一起”的观点。

C. 材料二从科学对现代社会的影响谈起,结合近年研究成果,阐释“简单模型”揭示信息传播机制的原理。

D. 材料一介绍了海托华发现海鲜和汞中毒关系的经过,材料二则以该事件为事实论据,前者详细具体,后者简要概括。

4. 材料二是《以讹传讹:错误信息如何传播》书评中的一段内容,它对读者阅读这本书有哪些帮助?

5. 习近平总书记指出:“在一些应用科技领域,要允许科学家大胆假设、认真求证。”这一观点在材料一中是如何得到印证?

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

奔跑的稻田

汤成难

父亲在他五十岁那年决定出趟远门。这个决定,引起我们的一阵哄笑,毕竟父亲既不像村里的王富贵会木匠活,可以到城里帮人家打家具;也不像修鞋匠杨瘸子去上海给城里人修鞋。父亲只是个农民,除了老老实实种地,没有其他手艺。

直到父亲背着稻种离开村子,我们才对他去外地种地的决定信以为真。父亲沿着田埂向前走,我走在后面送他。

为什么不去大路上坐车呢?我问。

只有去城里才要坐车,父亲答。

让人沮丧的回答。我继续问道,那你要去哪呢?

外地,他答得干脆。

可是,外地在什么地方呢——

唔,父亲丝毫没有放慢脚步,唔,外地就在远处吧。

等着吧,我会给你们写信的,父亲说。

父亲的离开没有使我们的生活发生多大改变,原本他就是个木讷寡言的人,每天就是在地里干活。常常是天黑了,母亲深一脚浅一脚去地里唤他回来。你父亲就像栽在地里的一株庄稼似的,我把他从地里拔出来了——母亲总这样说。

一个多月后,父亲来信了。信不长,跟他平时说话一样。他在信里说找到一片地了,至于这块地如何,以他常年插进地里的双脚在上面走一走,我想他就知道好孬了。父亲说他把稻种泡上了,过两天长出小牙就可以播种,我们就等着吃新米吧。很难想象那个木讷寡言的人是怎么写出这样鼓舞人心的句子的。

第二封信很快就到了,比上一封长了些。他告诉我们长了小牙的稻种已经播种,还画了几条线,他说这些线组成的图形是一匹马,这是他播种的稻田。

村里的人渐渐进城了,有的是木匠,有的是瓦匠,还有的去城里学手艺。从城里回来的人常带回些稀奇玩意儿,这些只让我短暂地羡慕,之后我便不在乎了,因为我开始期待父亲的新米到来。父亲说他会慢慢扩大庄稼地,那匹马将越来越大,这样年复一年,马蹄终将踏进我们村庄。

第三封信来了,信封里夹了一小支稻花,鹅黄色的,散发着来自远方的气息。我把它插进空瓶里,这是一株让我和父亲紧密相连的水稻。

父亲说等收获后就回来,想想那场景都叫人兴奋,父亲扛着——哦,不,应该是骑着马,马背上装满他种的新米,一点不比从城里回来的人逊色。从城里回来的人都会坐一种叫放屁虫的车,那种车疾驰起来会发出“哒哒哒”的声音,而父亲则不,他的马一定会在进村时嘶叫,然后一阵烟似的出现在我们面前。

然而,秋天过去了,父亲没有骑着马回来。他来信说他暂时不能离开,毕竟他没办法把地卷起来带走。随信来的还有一袋新稻米,只是袋子小了些,是衣服的一只袖子,把两端扎紧就成了口袋。

直到第二年春天,父亲的下一封信才姗姗来迟。父亲用脚丈量那块地时,有几个陌生人也在打那块地的主意,他们用卷尺丈量,用仪器检测那块地的良莠,不容置否地对父亲说,这里将建设一座飞机场。陌生人如何在周围建起工棚,还未冒出泥土的种子们又是如何被混凝土覆盖——父亲没有说,但我能想象,因为在我们村子附近也出现过这样的陌生人。

父亲离开了,去寻找另一块土地,终于在一片水草丰茂的地方停了下来。种子播下去了,禾苗钻出地面,他又把自己栽进了地里,连写信的时间都没有了。

仍然是霜降前,我们收到父亲的稻米,比上次多了些,不仅是一只袖子,而是一整套衣服。仍是将每一出口缝好了,形成一个空心袋子,稻米塞得满满的。

这一年我们的收成并不好,原本种番薯的地再没刨出什么,另一块地被新建的马路占去大半。姐姐们开始学手艺了,一个跟着村里的剃头匠,一个去了镇上学裁缝。到了晚上,我们坐在一起时,我会拿出父亲的信一封封地读,这是一天中最美的时光。在村里生活的父亲,我是陌生的,相反,走出村庄的父亲却是我熟悉和喜欢的。

三年后,临近春节,载着城里回来的人的放屁虫络绎不绝,“哒哒哒”的声音震耳欲聋。每一声划过,我都有些难受——父亲不会骑着马回来。然而就在这时,父亲的第二件衣服突然回来了,紧跟着是第三件,第四件,依旧装满了稻米。每一件衣服里的稻子都来自不同的地方,也就是说,父亲这些年又换了不少地方。父亲在信中没有说明每一次离开的原因,仿佛人与土地很难保持长久而稳定的关系。

父亲在三年里走过很多地方,直到被一片蔚蓝的大海拦住。父亲的稻田就在海边,他在信纸反面画了出来——海风吹着稻田,波浪起伏,像另一片海。

没多久,我们的村庄拆了,准备建工业园。姐姐们去了更大的城市,把母亲也接走了。母亲喜欢城市,喜欢双脚踩在地板的感觉。她再也不需要走到地里了,地板的存在简直是对鞋底最大的尊重。

去外地读书时,我带走了父亲的信,和那件装过稻子的衣服。

我的专业是作物栽培学,说不清这个选择是不是和父亲有关。我常常到午夜才做完实验,将疲惫的身体扔到床上。闭上眼睛,父亲信中描绘的景物清晰起来……身子轻了,在稻浪上轻轻摇晃着。

一觉醒来,月亮已经爬了很高,月光跃上挂在墙上那件装过稻子的衣服——

突然,我看见衣服上隐约散发着光芒,我立即跳下床,向它走去。月色更明亮了,像吸取了海面太多的粼粼波光。父亲的衣服——微微弓着身子,双臂打开,像给人拥抱。我第一次感到自己正向父亲走去,当越来越近时,我不禁惊讶起来——从衣服的布缝里,钻出了无数细密的绿色谷芽。

(有删改)

6. 下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 面对“我”的追问,父亲没法确切回答“外地”是何处,但是他回答问题的干脆和没有放慢的脚步体现了父亲对这件事的坚定。

B. 父亲远行的决定引起我们的哄笑,父亲在信中与原来不同的娓娓而谈,这些表现都说明,在出走之前,父亲的内心是孤独的。

C. 父亲的来信反映了乡村正在慢慢消失,面对这种状况,身为农民的父亲选择不断寻找可播种的土地,他的不断退守也是一种抵抗。

D. 虽然父亲出走,缺席了“我”的成长,但“我”靠着自己对父亲流浪生活的想象理解了父亲的选择,实现了自我的精神成长。

7. 下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. “我”是父亲种稻事件的见证者,“我”的所见所思使父亲的形象更加丰满,由“我”来讲述故事,增强了故事的真实性。

B. 父亲的来信是小说行文的线索,使文章构成了一个有机的整体,来信的内容既丰富了父亲的形象,也揭示了文章的主旨。

C. 文中多次写到去城里谋生的木匠、鞋匠等人以及学手艺的姐姐们,意在和父亲形成对比,批判这些人对传统生活方式的抛弃。

D. 尽管作者笔触冷静,但小说内在的抒情性并没有被掩盖,文中潜在的价值判断通过叙述和抒情的结合不着痕迹地呈现了出来。

8. 为什么在“我”的想象中,父亲是骑着马回来的?请简要分析。

9. 有评论者曾点评道,“汤成难有一颗诗人心灵”。学校图书馆荐阅栏准备围绕该点评,为本文写一则文学评论向同学们推荐本文。请结合文本,列出评论要点。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

桓齮伐赵,取宜安、平阳、武城。

韩王纳地效玺,请为藩臣,使韩非来聘。韩非者,韩之诸公子也,善刑名法术之学,见韩之削弱,数以书干韩王,王不能用。于是韩非疾治国不务求人任贤反举浮淫之蠹而加之功实之上宽则宠名誉之人急则用介胄之士,所养非所用,所用非所养。悲廉直不容于邪枉之臣,观往者得失之变,作《孤愤》、《五蠹》、《内、外储》、《说林》、《说难》五十六篇,十馀万言。

王闻其贤,欲见之。非为韩使于秦,因上书说王曰:“今秦地方数千里,师名百万,号令赏罚,天下不如。臣昧死愿望见大王,言所以破天下从之计。大王诚听臣说,一举而天下之从不破,赵不举,韩不亡,荆、魏不臣,齐、燕不亲,霸王之名不成,四邻诸侯不朝,大王斩臣以徇国,以戒为王谋不忠者也。”王悦之,未任用。李斯嫉之,曰:“韩非,韩之诸公子也。今欲并诸侯,非终为韩不为秦,此人情也。今王不用,又留而归之,此自遗患也。不如以法诛之。”王以为然,下吏治非。李斯使人遗非药,令早自杀。韩非欲自陈,不得见。王后悔,使赦之,非已死矣。

扬子《法言》曰:或问:“韩非作《说难》之书而卒死乎说难,敢问何反也?”曰:“《说难》盖其所以死乎!”曰:“何也?”“君子以礼动,以义止,合则进,否则退,确乎不忧其不合也。夫说人而忧其不合,则亦无所不至矣。”或曰:“非忧说之不合,非邪?”曰:“说不由道,忧也。由道而不合,非忧也。”

臣光曰:臣闻君子亲其亲以及人之亲,爱其国以及人之国,是以功大名美而享有百福也。今非为秦画谋,而首欲覆其宗国,以售其言,罪固不容于死矣,乌足愍哉!

(节选自《资治通鉴》)

材料二:

太史公曰:李斯以闾阎历诸侯,入事秦,因以瑕衅,以辅始皇,卒成帝业,斯为三公,可谓尊用矣。斯知六艺之归,不务明政以补主上之缺,持爵禄之重,阿顺苟合,严威酷刑,听高邪说,废适立庶。诸侯已畔,斯乃欲谏争,不亦末乎!人皆以斯极忠而被五刑死,察其本,乃与俗议之异。不然,斯之功且与周、召列矣。

(节选自《史记》)

10. 材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

于是韩非疾A治国B不务C求人任贤D反举浮淫之蠹E而加之功实之F上G宽H则宠名誉之人I急J则用介胄之士

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解释,不正确的一项是( )

A. 徇国,通“殉国”,这里是斩首示众的意思。

B. 六艺,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种经书,另外六艺,还指礼、乐、射、御、书、数六种技能。本文指前者。

C. 谏,这里指挽回、纠正,与《归去来兮辞》中“悟已往之不谏”同义。

D. 周、召,本意是指周公和召公,这里代指先贤。

12. 下列对文中内容的概述,不正确的一项是( )

A. 扬雄认为,如果一个人以合乎礼义的方式去说服他人,即使不成功也不会感到忧虑;但如果以不正当的方式去说服他人,那么就会无所不用其极。

B. 秦王虽然赏识韩非,但并没有消除疑虑,没有完全信任他。不久韩非被李斯、姚贾诋毁,导致秦王动了杀心,韩非想自陈都没有了机会。

C. 韩非为了秦国的利益而谋划,首先想要颠覆自己的祖国,这种行为是不可饶恕的,因此他的死不值得同情。

D. 韩非先天缺陷是口吃而不善于说,他的才华只能通过著书来展现。他知道游说之难,而最终没有逃脱游说带来的灾祸。

13. 把材料中画横线句子翻译成现代汉语。

(1)君子以礼动,以义止,合则进,否则退,确乎不忧其不合也。

(2)人皆以斯极忠而被五刑死,察其本,乃与俗议之异。

14. 刘勰在《文心雕龙》中这样评价道李斯:“李斯自奏丽而动。若在文世,则扬班俦矣”,结合《谏逐客书》及上述材料,分析其理由。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

天河

杜甫

常时任显晦,秋至辄分明。

纵被微云掩,终能永夜清。

含星动双阙,伴月落边城①。

牛女②年年渡,何曾风浪生。

[注]①杜甫因疏救房绾受牵连,被贬为华州司功参军,乾元二年他辞官去了秦州。诗中的“边城”即秦州。②南朝梁殷芸《小说》:“天河之东有织女,……年年机杼劳役。天帝怜其独处,许嫁河西牵牛郎,嫁后遂废织衽。天帝怒,责令归河东,许一年一度相会。”从此牛女因天河阻隔而增相思之苦。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联总写天河,用它平时的时显时暗,衬托出秋天到来后的格外明亮,喑含对国家命运和个人前途的期待。

B. 颔联用烘云托月笔法,写微云遮不住明亮天河,天河清朗的景象可理解为对大唐国运终将昌隆的坚定信念。

C. 颈联对仗工整。一写想象中的京城,一写现实中的自己,动静结合,表达了诗人彻夜无眠忧国忧民的情思。

D. 全诗托物抒怀,从不同角度写出秋季天河长夜分明、处处分明、岁岁分明的特点,直咏天河,却意在言外。

16. 本诗尾联用牛郎织女典故,却翻出新意,请结合全诗简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)青,是古人喜爱的颜色。一样的青色入诗,意境却大不相同,李白在《梦游天姥吟留别》中用“__________”写出即将下雨的黑沉阴郁;又用“_______”表现天空的广阔无边无际。

(2)杜牧《阿房宫赋》中,“____________,__________”两句印证了“历览前贤国与家,成由节俭破由奢”的古训,运用比喻手法批判了秦人极力搜刮却又挥霍无度的行为。

(3)唐代的士大夫阶层如果在“年相若”“道相似”的情况下拜对方为师,其他人会认为“____________,__________”,韩愈在《师说》中对这种错误观念提出了批评。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用1(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

自然之美,泛指一切未经雕琢的原始魅力,不仅包含了自然界的山川湖海,更涵盖了人性中的纯粹与本真。这种美不仅体现在人作为自然界一员的天然状态,更体现在人内心深处不受世俗拘束、自由奔放的精神追求。①贾宝玉对于自然美的追求体现在他渴望自在洒脱,摆脱现实束缚,回归自然的本性以及他对异性自然美的欣赏。②他心怀坦荡,追求自由,对异性的自然美更是 甲 。宝玉对于人性的真挚与个性的自由有着独到的见解,他对林黛玉的倾慕更是这一理念的体现。③黛玉这一超凡脱俗的气质和不羁的个性,赢得了宝玉的深情厚意。她不 乙 ,不为功名利禄所动,这种“清”之品质恰恰与宝玉心向往之的自然美相契合。④宝玉与黛玉之间的情感交流,超越了世俗的束缚,达到了精神层面的共鸣。他们的 丙 ,不仅是情感上的交融,更是灵魂上的归宿。

18. 请在文中横线处填入恰当的成语。

19. 根据材料,以“如果一个人追求自由,心怀坦荡,对异性的自然美情有独钟,且对人性的真挚与个性的自由有独到的见解,那么这个人对自然美的追求会体现在对人性的自然状态的欣赏上”作为大前提,构成正确的三段论推理,则适合作为小前提以及结论的一项是( )

A. 小前提:贾宝玉追求自由,心怀坦荡,对异性的自然美情有独钟。结论:贾宝玉对自然美的追求体现在对人性的自然状态的欣赏上。

B. 小前提:贾宝玉对人性的真挚与个性的自由人云亦云。结论:贾宝玉追求的是对人性的非自然状态的欣赏。

C. 小前提:贾宝玉欣赏异性的自然美,且对人性具有独特的见解。结论:贾宝玉对自然美的追求体现在对人性的自然状态的欣赏。

D. 小前提:贾宝玉欣赏异性的人工美,且对人性具有独特的见解。结论:贾宝玉追求的是对人性的自然状态的欣赏。

20. “绿窗明月在,青史古人空。”这两句古诗出现的位置最恰当的是( )

A ① B. ② C. ③ D. ④

(二)语言文字运用II(本题共2小题,11分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

2024年春节戏曲晚会汇聚全国各戏曲剧种,既有各剧种同台演绎的剧目荟萃, __①__。秦腔与京剧《锁麟囊》、河北梆子与赣剧《四郎探母》、川剧《别洞观景》等原汁原味的经典唱段经过精心编排,历久弥新;在情景表演《一脉相传》中,84岁高龄的京剧艺术家尚长荣和孩子们同台表演,展现了戏曲传承生生不息的活力。

2024年春节戏曲晚会除了集中呈现中华优秀传统文化魅力之外,__②__。地域特色秀《巴适得板》将方言说唱与戏曲曲艺结合,多场景联动,描绘充满幸福感的人间烟火气;影视戏中戏《武林风云会》打破台上台下的空间界限,将戏曲中的精彩武戏动作融入生活日常,展示中国人的精气神。以新技术、新理念开展“戏曲+”的生动实践,用更国际化的语言、更时尚的表达吸引海内外年轻人。露天主会场、地域特色十足的古戏台与现代数字技术和科技手段相辅相成,将虚拟现实技术完美融入戏曲节目,带来极具张力的酷炫体验。戏曲舞蹈《梦回三星堆》__③__,呈现国风国潮的别样魅力,展现了戏曲舞蹈的多元创新性;戏歌《国风超有戏》将戏曲与流行音乐元素融合创编,发出国风国潮的时尚新声,展现最具“中国范儿”的民族特色。

21. 请为文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

22. 结合上述材料,为2024年春节戏曲晚会写一篇新闻稿,要求全面概括春节戏曲晚会特点,表达准确流畅,不超过100个字。

四、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

有人说:“一个人真正成熟的标志不是摆脱依赖,而是学会借力共生,把自己放在主体位置,万物皆为我所用。”

以上材料引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

试题word版及答案下载地址

微信扫码分享

站长推荐

武汉六中2024~2025学年度高一下学期第1次月考 语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

山西省太原市某校2024-2025学年高二下学期3月月考语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

2025届陕西省宝鸡市金台区高三第二次联考语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

山东省烟台市栖霞市一中2024-2025学年高三3月月考语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

辽宁省抚顺市六校协作体2024-2025学年高一下学期开学检测 语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

广西南宁市第八中学2024-2025学年高三下学期3月月考语文试题(word试题+答案)

所属栏目:推荐试题

2025届四川省资阳市安岳中学高三二模语文试题(word试题+答案)

所属栏目:推荐试题

2025年湖北省七市州高三年级3月联合统一调研测试(word试题+答案)

所属栏目:推荐试题

2024-2025学年高三一模语文试卷(word试题+答案详解)

所属栏目:推荐试题

2024-2025学年高二下学期3月月考语文试卷(word试题+答案详解)

所属栏目:推荐试题