古代诗歌鉴赏——评价诗歌思想内容和观点态度(必备知识+典例练

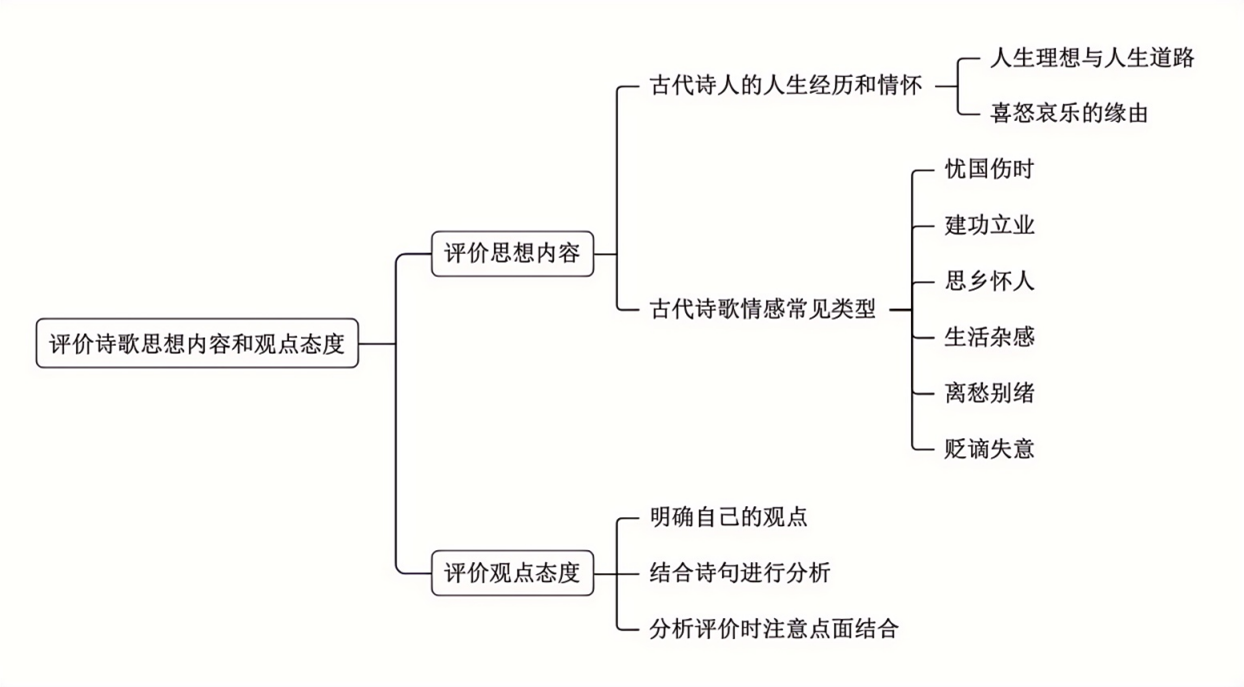

【知识梳理】

【知识梳理】

古代诗歌中的艺术形象都渗透着作者对社会生活的认识和评价,体现着作者的思想感情和观点态度。在高考中,评价古代诗歌的思想内容和作者的观点态度主要考查角度是分析诗歌的内容,把握作者寄寓的感情,并且有时和形象鉴赏、表达技巧结合在一起。

题型一 评价思想内容

高考卷中,评价诗歌的思想内容主要围绕提炼情感主旨和理解诗句意义两个角度命题。

(一)古代诗人的人生经历和情怀

1.人生理想与人生道路

古代诗人是“穷则独善其身,达则兼济天下”和“功成身退”。“儒”和“道”成了诗人的两大思想主流。“穷”即政治失意,人生不得志,怀才不遇;“达”即建功立业,功成名就。其中,“独善其身”,可视为身退,就是出世人生;“兼济天下”,可视为功成,就是入世人生。

古人“身退”的前提是“功成”,但有作为的诗人大多不能“功成”,只好走三条路:其一,愤世嫉俗,郁闷伤感(多信奉儒家思想),如屈原、杜甫;其二,黯然退隐,悠然闲适(多信奉道家思想),如陶渊明、孟浩然;其三,愤世嫉俗,不得不退隐,却又心有不甘,饱受出世与入世矛盾的煎熬(多信奉儒家、道家、佛家思想),如李白、苏轼。“身退”后,不再关注天下,而是更多地关注自身的品性,在“未功成”和“退隐”之间寻找一个平衡点。

2.喜怒哀乐的缘由

喜 | 对壮美山川的赞美与热爱; 对历史人物的歌颂; 对建功立业的渴望; 对征战沙场的无畏及保家卫国的壮志; 隐居生活的悠闲与宁静 |

怒 | 对功名权贵的傲视与不屑; 对朝廷昏庸的失望与批判; 对统治者穷兵黩武的揭露; 对官吏贪婪的厌恶; 对战争的厌弃 |

哀 | 对历史人物遭遇的哀叹; 对自身命运不幸的哀伤; 对人民疾苦的同情; 对国家离乱的哀叹 |

愁 | 对自身怀才不遇、壮志难酬的伤感; 对无线离愁的忧伤; 对时光易逝、人生易老的伤感; 对羁旅漂泊天涯的忧愁; 对仕途失意的苦闷 |

思 | 对故土、亲人的思念; 对远方朋友的关心与劝慰 |

(二)古代诗歌情感常见类型

1.忧国伤时

具体内容 | 举例 |

揭露统治者的昏庸腐朽 | 杜牧《过华清宫》 |

反映国家离乱、山河沦丧 | 杜甫《春望》 |

同情人民疾苦 | 白居易《卖炭翁》 |

对国家前途命运的担忧 | 杜甫《登楼》 |

揭露统治者穷兵黩武 | 杜甫《兵车行》 |

2.建功报国

具体内容 | 举例 |

建功立业的渴望 | 陆游《书愤》 |

保家卫国的雄心壮志 | 王昌龄《从军行七首(其四)》 |

报国无门的悲伤 | 辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》 |

年华消逝、壮志难酬的悲叹 | 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》 |

理想不为人知的愁苦心情 | 屈原《涉江》 |

3.思乡怀人

具体内容 | 举例 |

羁旅愁思 | 温庭筠《商山早行》 |

思念亲友 | 王维《九月九日忆山东兄弟》 |

边关思乡 | 范仲淹《渔家傲·秋思》 |

闺中怀人 | 王昌龄《闺怨》 |

4.生活杂感

具体内容 | 举例 |

寄情山水田园的悠闲 | 王维《山居秋暝》 |

昔盛今衰的感慨 | 刘禹锡《乌衣巷》 |

借古讽今的情怀 | 李商隐《贾生》 |

青春易逝的伤感 | 李清照《如梦令(昨夜雨疏风骤)》 |

仕途失意的苦闷 | 白居易《琵琶行(并序)》 |

告慰平生的喜悦 | 杜甫《闻官军收河南河北》 |

品格气节的自白 | 于谦《石灰吟》 |

谈禅说理的感慨 | 苏轼《题西林壁》 |

5.别离愁绪

具体内容 | 举例 |

依依不舍的留念 | 柳永《雨铃霖》 |

情深意长的勉励 | 王勃《送杜少府之任蜀州》 |

坦陈心志的告白 | 王昌龄《芙蓉楼送辛渐》 |

6.贬谪失意

具体内容 | 举例 |

遭贬后的郁闷、惆怅、失意 | 李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》 |

遭贬后仍不忘为国效力、关注黎民,但又无用武之地的矛盾心里 | 屈原《离骚》 |

寄情山水、以求解脱的心态 | 苏轼《定风波》 |

(三)答题步骤

1.整体情感题

高考要求对古代诗歌中流露出来的复杂感情,能站在一定的高度进行客观具体的分析评价。整体情感类题目是面向整篇的考查,覆盖面广,综合性强。要求理解诗歌所表现的生活内容,把握其情感基调,分析其社会意义,评价其深层内涵。需要整体把握,结合诗歌的形象、语言、表达技巧综合分析。

(1)基本题型的解答步骤

步骤一:整体感知

关注诗歌中的意象,确定诗歌题材,如怀古咏史诗、咏物言志诗、边塞征戍诗、山水田园诗等

步骤二:分析诗句

具体分析所涉及诗句分别写了什么,概述内容。作答形式是“xx句(联)写了xx”答题时不要简单罗列意象,也不要以译代析

步骤三:概括情感

用简洁的语言概括诗歌表达的主旨或情感。“抒发了什么”或“揭露了什么”或“寄寓了什么”

(2)把握诗人的情感变化题的解答步骤

步骤一:在整体把握诗歌内容的基础上,合理划分诗歌的层次

步骤二:根据不同层次的内容,体会每一层次(具体到每一句)中诗人微妙的情感

步骤三:将这些微妙的情感贯穿起来,大致可以把握诗人的情感变化情况,体会出诗人的情感变化

2.词句情感题

词句情感题是对关键词句的考查,诗歌的关键词句大多数情况下决定了诗歌抒情的方向和基调,需要在第一时间内予以关注。关键词是可以明显看出诗歌情感类型的词语,如包含“愁”“怨”“愤”“恨”“忧”“凄”“喜”“乐”“思”“怜”“泪”“闲”“怆”“怅”等字眼的词语,这些词语多为动词或形容词,表意功能明显。关键句是最能表现诗歌思想内容或感情的句子,一般是抒情性或议论性的句子。

概括分析词句情感题步骤:

步骤一:抓人、事、景确定全诗表达的情感

通读诗歌,首先关注标题和注释然后抓住诗中人、事、景等情感的载体,发掘诗歌背后蕴含的情感整体了解诗人大致的情感意图。

步骤二:分析设题的诗句,写出规范答案

答案要素一般含有:①诗句的生动翻译;②诗句运用的表达技巧(无技巧者可不答);③诗句表达的情感。

题型二 评价观点态度

所谓评价作者的观点态度就是对作者诗歌中的景物、人物、事件等的态度进行评价,也包括对作者在诗中所表现的观点的进步性和局限性进行评价。另外,还需要对别人的评价进行分析比较,做出正确的判断。

评价观点态度“3要求”

1.明确自己的观点。提炼观点,一定要通过形象、语言、表达技巧等外在形式,结合标题、注释、意象等暗示信息。

2.结合诗(词)句进行细致分析,找到诗(词)中能支持自己观点的地方来阐述理由和原因。

3.分析评价时注意点面结合,既要有面上的整体把握,也要有点上的具体剖析。

规范答题“3步骤”

步骤一:观点——旗帜鲜明表态,不能模棱两可

步骤二:分析——抓住诗句具体分析

步骤三:总结——要有一个归纳总结,扣住评价要点

【典例精析】

阅读下面这首诗,回答问题。

登赏心亭

陆游

蜀栈秦关岁月遒,今年乘兴却东游。

全家稳下黄牛峡,半醉来寻白鹭洲。

黯黯江云瓜步雨,萧萧木叶石城秋。

孤臣老抱忧时意,欲请迁都涕已流。

【对点练习】诗人的情感经历了怎样的变化?请结合诗句简要分析。

[解题流程]

第一步:划分诗歌层次。前两联由“兴”字点出,后两联为一“忧”字包含。

第二步:根据内容体会情感。“兴”乃因一线希望而引起——赴阙召对,将面陈恢复大计,或蒙采用,则宿愿得偿。“忧”,则是希望渺茫的表现——面对现实,他深知孝宗的软弱,国家前途如满目衰败之秋景。

第三步:贯穿情感,写出变化。

[参考答案]

从“兴”到“忧”。①“兴”(高兴):诗人结束了四川外放生活,将面圣陈述恢复大计,一路平安归来,沉醉游白鹭洲。②“忧”(忧愁):诗人登亭遥望,看到一派肃杀凄凉的秋景,观眼前景,想当年事,不禁担忧再陈迁都之策被拒,恢复中原无望。

【对点练习】

(2024·新高考II卷)阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

雨后为山亭独卧

叶梦得①

过雨虚檐气稍清,卧闻刁斗起连营。

几看薄月当轩过,惊见阴虫绕砌鸣②。

汹汹南江浮静夜,寥寥北斗挂高城。

白头心事今如许,惭愧儿童话请缨。

[注]①叶梦得:南宋文学家,曾致力于抗金防备及军饷勤务。②阴虫:秋虫,如蟋蟀之类。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.雨后空气清新,为山亭的夜晚凉爽宜人,然而诗人的心情却难以平静。

B.本诗第二句与辛弃疾《破阵子》中的“梦回吹角连营”一句立意相似。

C.诗人凭轩望月,浮想联翩,而阶前突然传出的虫鸣声惊扰了他的思绪。

D.颈联通过江水、星空等物象营造出了一个天高地迥、苍茫寂寥的境界。

2.如何理解诗人的“白头心事”?请结合诗歌内容简要分析。

(2024·云南曲靖·二模)阅读下面这首明诗,完成小题。

次韵陆佥宪元日春晴①

王守仁

城里夕阳城外雪,相将十里异阴晴。

也知②造物曾何意?底事③人心苦未平!

柏府④楼台衔倒影,茅茨松竹泻寒声。

布衾莫谩愁僵卧,积素还多达曙明。

【注】①写作此诗时,王守仁正生活于贵州山区。②也知:谁知。③底事:何事。④柏府:御史府,陆佥宪正担任佥都御史。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.日暮时分,城外下起大雪,诗人身处茅舍,望着远处城里的夕阳,思绪万千。

B.御史府的楼台倒映水面,诗人的茅屋周围高松翠竹流泻着寒意,虚实结合,两相对照。

C.诗人雪夜拥布衾而眠,雪既是自然之雪,也是人生之雪,此刻,他心境凄凉。

D.这首诗以写景为主,春寒景色特征鲜明,画面优美,意韵悠远,富有哲理。

4.这首诗可谓王守仁的人生写照,请结合全诗分析他的人生态度。

参考答案

1.C【解析】本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

C.“阶前突然传出的虫鸣声惊扰了他的思绪”错,“惊见阴虫绕砌鸣”的“惊”并非虫鸣惊扰了诗人思绪,而是与“几看薄月当轩过”的“几看”相对,是暗暗心惊于时光飞逝,年华空老。故选C。

2.①“白头心事”即诗人念念不忘、但多年来一直未能实现的抗击外敌、收复失地的志愿。②“卧闻刁斗起连营”,军事意象的出现表明诗人时时牵挂对敌战事。③“惭愧儿童话请缨”,写诗人感慨自己虽壮心不已,却已无法像年轻人一样请缨杀敌。

【解析】本题考查学生理解诗歌内容,鉴赏诗歌情感的能力。

首联写雨过天晴,空气清新,诗人卧在为山亭中,耳中似乎传来军营中的刁斗之声。“刁斗”,古代军队中用的一种器具,铜质,有柄,能容一斗。军中白天可供一人烧饭,夜间敲击以巡更。其实诗人独卧为山亭,是不可能听到刁斗声的,军事意象的出现表明诗人时时牵挂对敌战事。

尾联则直接点明“惭愧”,惭愧的内容是“儿童话请缨”。此句运用终军请缨的典故,将自己与“儿童”对比,“儿童”尚且“话请缨”,想要为国效力,而诗人却只能独卧为山亭。这“惭愧”的背后,是诗人渴望为国效力却不得的无奈、愤懑,诗人感慨自己虽壮心不已,却已无法像年轻人一样请缨杀敌。

由此,“白头心事”即诗人念念不忘、但多年来一直未能实现的抗击外敌、收复失地的志愿。

3.C【解析】本题考查学生鉴赏诗歌的形象、表达技巧和情感的能力。

C.“他心境凄凉”错,雪夜尚有薄被,诗人不僵卧发愁,心境从容,等待天明。故选C。

4.①不抱怨环境和人生际遇。阴晴迥异的天气使诗人感到惊奇,条件艰苦,心境从容。

②不慕名利、安贫乐道的恬淡心境。诗人不羡慕御史台的楼台,在茅屋中感受寒意也不觉痛苦。

③对美好明天的期待。诗人虽然处在寒冷的境况中,但有布衾就很安心,相信明天会更加美好。

【解析】本题考查学生评价诗歌思想内容和作者观点态度的能力。

前两联意为:城里夕阳仍在,而城外却已经下起了雪,尽管两地相隔仅十几里,但天气的差异却如此之大。这不禁让人思考,造物主究竟有何深意?或许,这是因为他知道人们心中的苦难仍未被消磨。前两联诗人首先抒写了两地不同风景,城里是夕阳晚照,城外却是白雪皑皑,虽然相距不太遥远,但阴晴迥异的天气使诗人感到惊奇,条件艰苦,心境从容。反映了诗人不抱怨环境和人生际遇的人生态度。

颈联意为:御史府的楼台倒影在水中,被松竹包围的茅屋,流泻进阵阵寒意。诗人不羡慕御史台的楼台,在茅屋中感受寒意也不觉痛苦,表达了不慕名利、安贫乐道的恬淡心境。

尾联意为:虽然天气寒冷,但还可以拥被而眠也可以很安心,不必担心夜间会被冻醒,山林里积雪深厚,等到天明,曙光破晓,一切都会变得更加美好。诗人虽然处在寒冷的境况中,但他相信明天会更加美好。表达了诗人对美好明天的期待。

微信扫码分享